誤解を避けるために始めに書きますが、日本の仏教は悪いと非難する意図は毛頭ありません。

ただ単に、こんな違いがあるのではないでしょうかと問題を提起したいだけです。

皆様からのご意見やご指導を頂きたいのです。

さてお釈迦様は2500年程前にインドに生まれ、現在でも世界中の多くの人に信じらている仏教を創ったのです。

インドでその後500年くらい経ってから仏教は大乗仏教と上座部仏教の2つに分かれました。

玄奘三蔵法師が629年に陸路でインドに向かい645年に経典657部や仏像などを持って唐に帰還しました。

この玄奘三蔵法師の持ち帰ってきた経典は大乗仏教のものでした。

従って現在の日本の仏教は大乗仏教に近いものなのです。

一方、上座部仏教の方はミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、そしてインドネシアのバリ島に伝承されました。

それでは上座部仏教と大乗仏教の違いは何処にあるのでしょうか?

上座部仏教では厳しい修行をしたわずかな人しか救われず、一般の人々は救われません。しかし、釈迦はすべての人々を救いたかったはずです。そんな考えから生まれたのが大乗仏教です。

大きな乗り物ですべての人々を救う事を目的とします。上にも書きましたが、日本に伝えられた仏教は、すべてがこの大乗仏教を基本にしています。

さてそれでは釈迦の教えと日本の仏教の違いを以下に示して見ようと思います。

(1)釈迦は自分が死んだら墓を作らず、遺骨は野に捨てよと言って入滅しました。

しかし日本の仏教では先祖の墓を大切にし、お寺はお墓の管理で収入を得ています。

(2)釈迦は全ての像を拝んではいけない。仏像など作ってはいけないと教えました。

しかし日本には観音さまや薬師さまや大日如来さまの像が沢山あり、崇拝されています。

(3)釈迦は全ての殺生を禁じました。

しかし現在の日本の仏教徒はこの戒律を破っています。しかし江戸時代までの日本人も四つ足の動物は殺して食べませんでした。

(4)釈迦は妻や家族から離れて出家しました。

しかし日本の僧侶は妻帯し子供を大切にしています。お寺は世襲制で子供がまた住職になるのです。お寺の住職の世襲制は釈迦の教えとは違います。

(5)釈迦は教えの中心の「色即是空、空即是色」と「受想行識亦復如是」を本当に深く理解し信じるためには家族から離れて出家しなければいけないと教えました。

しかし日本では出家しなくても釈迦の教えが理解でき悟りの境地に入れると信じられています。

以上のような違いのあることを私は重要視しています。

その理由の一つは自分がカトリックの信者だからとも考えています。キリスト教ではイエスの教えを福音書として正確に伝承しています。そのイエス自身の教えを変えないで、そのまま信じるように努力しています。だから仏教は間違っているなどと皮相的な、そして浅薄な主張をいたしません。

もしそう考えたとしたら宗教というものの奥深さを理解していない証拠です。

それはさておき上記の釈迦の教えにより近似しているのがミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、そしてインドネシアのバリ島に伝承された上座部仏教と考えられます。

あまり長くなるのであとは写真を示して終りとします。

![]()

1番目の写真は13世紀に作られたタイのお寺です。上座部仏教のお寺です。

![]()

2番目の写真も同じお寺の別の建物です。タイのチェンマイにあります。

![]()

3番目の写真はタイの上座部仏教のお寺のような日本のお寺の写真です。2009年に前橋市で撮った写真です。

![]()

4番目の写真は前橋市のお寺にあった仏足石です。

![]()

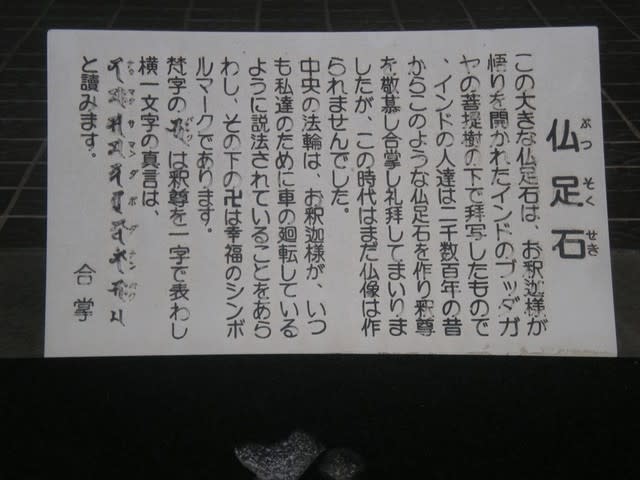

5番目の写真はた仏足石の説明板です。

前橋市のお寺の住職さんがインドのブッタガヤの菩提樹の下にあった仏足石の拓本をとって、帰国後、石屋さんに作らせたような経緯が書いてあります。

さてこの前橋市のタイ風のお寺について少し説明を加えておきます。

2009年の夏のある日、私共は前橋市に1泊しました。その時、このタイ風のお寺を発見しました。

ホテルの駐車場の裏にあったお寺です。車を停めてからタイ風のお寺へ好奇心が湧き、見に行きました。ところが本堂の前にいきなり大きな佛足石が飾ってあります。

お釈迦さまを身近に感じて日常の生活をするようにと住職さんが飾っておいたのです。

このタイ式の屋根を持ったお寺の住職さんが、ブッタガヤまで行って拓本をとってきて再現したものです。

翌朝、もう一度訪ね、玄関の呼び鈴を押し、突然で大変失礼ですが、住職様のお話を少しお聞きしたいのですが、と頼みました。

出てきたのは頭をそり上げた若い住職様でした。父親がブッタガヤへ行って写してきたこと、タイを巡礼し何故か感動してタイ式のお寺を作ったことなど話してくれました。日本の屋根屋さんが苦労して作ったことも話してくれました。「お釈迦さまを身近に感じさせていることに感動しました」と申し上げました。若い住職様は「そうです。それが一番です」と答えます。

それだけの話です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

ただ単に、こんな違いがあるのではないでしょうかと問題を提起したいだけです。

皆様からのご意見やご指導を頂きたいのです。

さてお釈迦様は2500年程前にインドに生まれ、現在でも世界中の多くの人に信じらている仏教を創ったのです。

インドでその後500年くらい経ってから仏教は大乗仏教と上座部仏教の2つに分かれました。

玄奘三蔵法師が629年に陸路でインドに向かい645年に経典657部や仏像などを持って唐に帰還しました。

この玄奘三蔵法師の持ち帰ってきた経典は大乗仏教のものでした。

従って現在の日本の仏教は大乗仏教に近いものなのです。

一方、上座部仏教の方はミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、そしてインドネシアのバリ島に伝承されました。

それでは上座部仏教と大乗仏教の違いは何処にあるのでしょうか?

上座部仏教では厳しい修行をしたわずかな人しか救われず、一般の人々は救われません。しかし、釈迦はすべての人々を救いたかったはずです。そんな考えから生まれたのが大乗仏教です。

大きな乗り物ですべての人々を救う事を目的とします。上にも書きましたが、日本に伝えられた仏教は、すべてがこの大乗仏教を基本にしています。

さてそれでは釈迦の教えと日本の仏教の違いを以下に示して見ようと思います。

(1)釈迦は自分が死んだら墓を作らず、遺骨は野に捨てよと言って入滅しました。

しかし日本の仏教では先祖の墓を大切にし、お寺はお墓の管理で収入を得ています。

(2)釈迦は全ての像を拝んではいけない。仏像など作ってはいけないと教えました。

しかし日本には観音さまや薬師さまや大日如来さまの像が沢山あり、崇拝されています。

(3)釈迦は全ての殺生を禁じました。

しかし現在の日本の仏教徒はこの戒律を破っています。しかし江戸時代までの日本人も四つ足の動物は殺して食べませんでした。

(4)釈迦は妻や家族から離れて出家しました。

しかし日本の僧侶は妻帯し子供を大切にしています。お寺は世襲制で子供がまた住職になるのです。お寺の住職の世襲制は釈迦の教えとは違います。

(5)釈迦は教えの中心の「色即是空、空即是色」と「受想行識亦復如是」を本当に深く理解し信じるためには家族から離れて出家しなければいけないと教えました。

しかし日本では出家しなくても釈迦の教えが理解でき悟りの境地に入れると信じられています。

以上のような違いのあることを私は重要視しています。

その理由の一つは自分がカトリックの信者だからとも考えています。キリスト教ではイエスの教えを福音書として正確に伝承しています。そのイエス自身の教えを変えないで、そのまま信じるように努力しています。だから仏教は間違っているなどと皮相的な、そして浅薄な主張をいたしません。

もしそう考えたとしたら宗教というものの奥深さを理解していない証拠です。

それはさておき上記の釈迦の教えにより近似しているのがミャンマー、タイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、そしてインドネシアのバリ島に伝承された上座部仏教と考えられます。

あまり長くなるのであとは写真を示して終りとします。

1番目の写真は13世紀に作られたタイのお寺です。上座部仏教のお寺です。

2番目の写真も同じお寺の別の建物です。タイのチェンマイにあります。

3番目の写真はタイの上座部仏教のお寺のような日本のお寺の写真です。2009年に前橋市で撮った写真です。

4番目の写真は前橋市のお寺にあった仏足石です。

5番目の写真はた仏足石の説明板です。

前橋市のお寺の住職さんがインドのブッタガヤの菩提樹の下にあった仏足石の拓本をとって、帰国後、石屋さんに作らせたような経緯が書いてあります。

さてこの前橋市のタイ風のお寺について少し説明を加えておきます。

2009年の夏のある日、私共は前橋市に1泊しました。その時、このタイ風のお寺を発見しました。

ホテルの駐車場の裏にあったお寺です。車を停めてからタイ風のお寺へ好奇心が湧き、見に行きました。ところが本堂の前にいきなり大きな佛足石が飾ってあります。

お釈迦さまを身近に感じて日常の生活をするようにと住職さんが飾っておいたのです。

このタイ式の屋根を持ったお寺の住職さんが、ブッタガヤまで行って拓本をとってきて再現したものです。

翌朝、もう一度訪ね、玄関の呼び鈴を押し、突然で大変失礼ですが、住職様のお話を少しお聞きしたいのですが、と頼みました。

出てきたのは頭をそり上げた若い住職様でした。父親がブッタガヤへ行って写してきたこと、タイを巡礼し何故か感動してタイ式のお寺を作ったことなど話してくれました。日本の屋根屋さんが苦労して作ったことも話してくれました。「お釈迦さまを身近に感じさせていることに感動しました」と申し上げました。若い住職様は「そうです。それが一番です」と答えます。

それだけの話です。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)