戦前の昭和11年に生まれた私は毎年、夏が来ると太平洋戦争のことをいろいろと思い出します。8月15日の昭和天皇の終戦の言葉を疎開先の農村の国民学校の校庭に聞きました。暑い夏の陽が射していました。

太平洋戦争は日本民族の歴史において空前絶後の大事件でした。日本人が310万人も死に、中国人は1000万人、アメリカ人が以下のように40万人も死んだのです。

朝鮮人は軍人が22万人、一般人が2万人死亡しました。

台湾人は軍人が18万人、一般人が3万人死亡しました。

中国1000万人

インド350万人

ベトナム200万人

インドネシア400万人

フィリピン111万1938人

ビルマ5万人

シンガポール5千人

モルジブ3千人

ニュージーランド1万人

アメリカ人40万5399人

オーストラリア2万3365人

この膨大な死者の一人一人には家族の悲しみがあったのです。

そしていろいろ悲劇が無数におきました。

今日は戦没画学生の遺作を展示してある無言観と4枚の絵画をご紹介致します。

東京駅の丸の内中央改札口を出て右手にステーション・ギャラャリーが出来ました。時々、絵画の企画展をするようになりました。あれは20世紀が終わり、21世紀が始まった頃だったような気がします。

「戦没画学生の遺作展」があったのです。ポスターには母のような女性が描いてあります。出征する前に精魂込めて描いた絵です。企画展では数十枚の油絵が展示してありました。戦争で死んだ画学生の作品です。

征く前に寸暇を惜しんで描いています。時間が無くなり、未完成のものもあります。

パンフレットに遺作画を常時展示している、「無言舘」のことが紹介してありました。すぐに泊りがけで訪ねました。

無言舘は、長野県上田市、別所温泉近くの山中にあります。車で、山の中を探しあぐねた末にやっと辿り着ました。

鎮魂という言葉を連想させる、修道院のようなコンクリート製の建物でした。

戦没画学生の作品を常設展示しています。館長が遺族を訪問し、一枚一枚集めた絵画です。

![]()

1番目の写真は無言館です。

戦没画学生の多数の遺作絵画は、NHKきんきメディアプラン発行、「無言館 遺された絵画」2005年版、に掲載されています。

その中から4枚の油彩画をご紹介します。

![]()

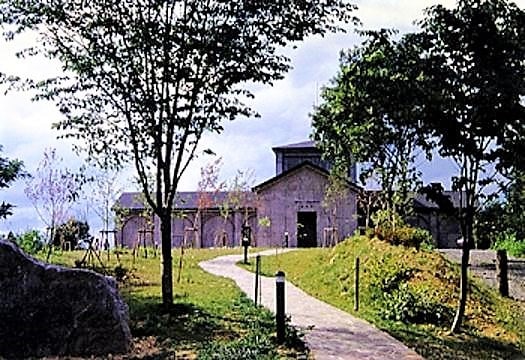

2番目の写真は神戸のトーア・ロードの風景を描いた杉原基司さんの作品です。

杉原基司さんは神戸生まれ、東京美術学校を卒業し、戦闘機に乗りました。昭和20年2月16日、厚木飛行場の上空で来襲して来た米軍機と空中戦をし、激墜され戦死しました。享年23歳でした。

・・・・・・戦死した後で妹が書いています。・・・・・・

水泳部で派手に水しぶきをあげていた兄。

ガラスの窓にドクロの絵を描いて妹の私を泣かせた兄。

クラシックと讃美歌しかなかったわが家でジャズやクンパルシータを初めて聞かせてくれた兄。

そんな兄が、美校を卒業して海軍予備学生となり、沢山の兵隊さんが死ぬゼロ戦を志願したのは、やっぱり持ち前の好奇心”飛行機に乗りたい”と思ったからでしょうか?

昭和20年2月16日、、、、厚木上空に初めて米軍戦闘機が来襲したとき兄は23歳の生命をちらしました。・・・・・・・・・・・

![]()

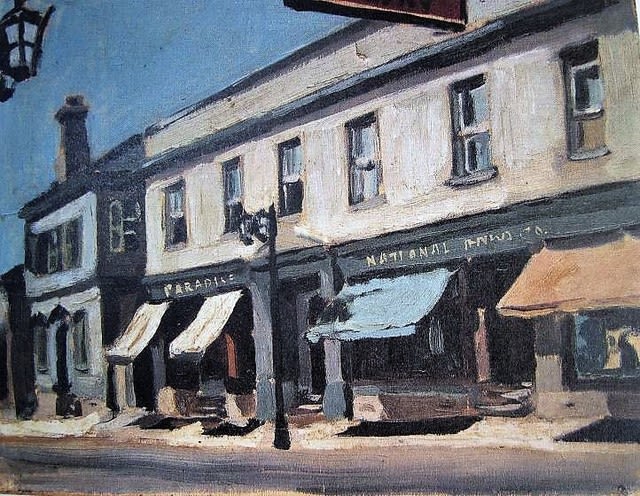

3番目の写真は興梠 武さんの「編物をする婦人」です。

興梠 武さんは東京美術学校卒。昭和20年8月8日ルソン島、ルソド山にて戦死。享年28歳。

この絵は一番下の妹の絵。絵を描いて出征し、妹は間もなく病気で死にます。その報告を戦場で受け取った興梠 武さんは半狂乱になったそうです。

間もなく天国で二人は会って、静かに見つめあって暮らしていると信じています。ご冥福をお祈りいたします。

![]()

4番目の写真は戦没画学生、金子孝信さんの「子供たち」です。

金子孝信さんは大正4年、新潟県生まれ。昭和15年、東京美術学校卒業。同じ年に入隊し、仙台の予備士官学校を出て、昭和17年5月27日に中国の華中の宣昌にて戦死。享年26歳。出征の朝までアトリエで天の岩戸を題材にした大作を描きつづけていました。見送りに来た友人に「これは自分の最後の作品。天地発祥のもとである天の岩戸に自分は帰っていくんだよ」と言って出征していきました。そしてそのとうりになったのです。姉を描いた美しい日本画もありますが、ここでは「子供たち」という題の日本画を掲載します。彼の家は代々、由緒正しい神社の宮司だったのです。

![]()

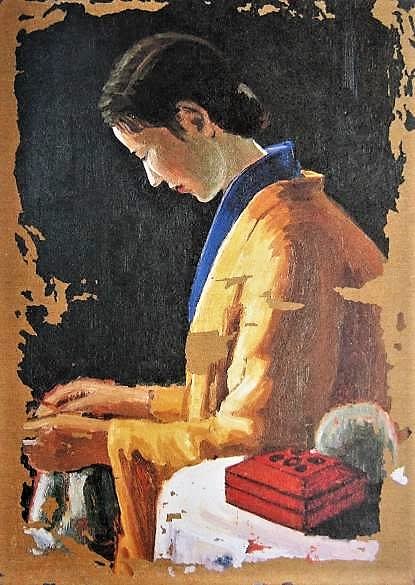

5番目の写真は戦没画学生の片桐 彰さんの「街」です。

片桐 彰さんは大正11年、長野県生まれ、昭和17年に京都高等工芸学校卒業後すぐに入隊。昭和19年7月28日、マリアナ諸島にて戦死。享年21歳。

残された妹の思い出です。「私をよく映画に連れていってくれました。戦地へゆく直前、{オーケストラの少女}という映画を見に行ったことがありました。映画の筋書きはとうに忘れてしまったけれど、戦争のことを考えながら二人で歩いた夜のまっすぐな兄さんの背中が忘れられません。」

戦没画学生の絵画はもっと多数ありますが、悲しくなるので4枚だけで止めます。

しかし最後に声を大にして言いたいことがあります。

戦没画学生は戦死した40万人のアメリカ兵の中にもいた筈です。戦死した1000万人の中国人の中にもいた筈です。

戦死した350万人のインド人の中にもいた筈です。戦死した400万人のインドネシア人の中にもいた筈です。

そして戦死した111万人のフィリピン人の中にもいた筈です。戦没画学生は日本だけではないのです。

全ての戦没画学生の無念さを想うと粛然とせざるを得ません。

そして志なかばで戦死したのは戦没画学生だけではなかったのです。あらゆる分野で若い人々が戦死したのです。

戦争の悲劇は筆舌には尽くせないのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)

太平洋戦争は日本民族の歴史において空前絶後の大事件でした。日本人が310万人も死に、中国人は1000万人、アメリカ人が以下のように40万人も死んだのです。

朝鮮人は軍人が22万人、一般人が2万人死亡しました。

台湾人は軍人が18万人、一般人が3万人死亡しました。

中国1000万人

インド350万人

ベトナム200万人

インドネシア400万人

フィリピン111万1938人

ビルマ5万人

シンガポール5千人

モルジブ3千人

ニュージーランド1万人

アメリカ人40万5399人

オーストラリア2万3365人

この膨大な死者の一人一人には家族の悲しみがあったのです。

そしていろいろ悲劇が無数におきました。

今日は戦没画学生の遺作を展示してある無言観と4枚の絵画をご紹介致します。

東京駅の丸の内中央改札口を出て右手にステーション・ギャラャリーが出来ました。時々、絵画の企画展をするようになりました。あれは20世紀が終わり、21世紀が始まった頃だったような気がします。

「戦没画学生の遺作展」があったのです。ポスターには母のような女性が描いてあります。出征する前に精魂込めて描いた絵です。企画展では数十枚の油絵が展示してありました。戦争で死んだ画学生の作品です。

征く前に寸暇を惜しんで描いています。時間が無くなり、未完成のものもあります。

パンフレットに遺作画を常時展示している、「無言舘」のことが紹介してありました。すぐに泊りがけで訪ねました。

無言舘は、長野県上田市、別所温泉近くの山中にあります。車で、山の中を探しあぐねた末にやっと辿り着ました。

鎮魂という言葉を連想させる、修道院のようなコンクリート製の建物でした。

戦没画学生の作品を常設展示しています。館長が遺族を訪問し、一枚一枚集めた絵画です。

1番目の写真は無言館です。

戦没画学生の多数の遺作絵画は、NHKきんきメディアプラン発行、「無言館 遺された絵画」2005年版、に掲載されています。

その中から4枚の油彩画をご紹介します。

2番目の写真は神戸のトーア・ロードの風景を描いた杉原基司さんの作品です。

杉原基司さんは神戸生まれ、東京美術学校を卒業し、戦闘機に乗りました。昭和20年2月16日、厚木飛行場の上空で来襲して来た米軍機と空中戦をし、激墜され戦死しました。享年23歳でした。

・・・・・・戦死した後で妹が書いています。・・・・・・

水泳部で派手に水しぶきをあげていた兄。

ガラスの窓にドクロの絵を描いて妹の私を泣かせた兄。

クラシックと讃美歌しかなかったわが家でジャズやクンパルシータを初めて聞かせてくれた兄。

そんな兄が、美校を卒業して海軍予備学生となり、沢山の兵隊さんが死ぬゼロ戦を志願したのは、やっぱり持ち前の好奇心”飛行機に乗りたい”と思ったからでしょうか?

昭和20年2月16日、、、、厚木上空に初めて米軍戦闘機が来襲したとき兄は23歳の生命をちらしました。・・・・・・・・・・・

3番目の写真は興梠 武さんの「編物をする婦人」です。

興梠 武さんは東京美術学校卒。昭和20年8月8日ルソン島、ルソド山にて戦死。享年28歳。

この絵は一番下の妹の絵。絵を描いて出征し、妹は間もなく病気で死にます。その報告を戦場で受け取った興梠 武さんは半狂乱になったそうです。

間もなく天国で二人は会って、静かに見つめあって暮らしていると信じています。ご冥福をお祈りいたします。

4番目の写真は戦没画学生、金子孝信さんの「子供たち」です。

金子孝信さんは大正4年、新潟県生まれ。昭和15年、東京美術学校卒業。同じ年に入隊し、仙台の予備士官学校を出て、昭和17年5月27日に中国の華中の宣昌にて戦死。享年26歳。出征の朝までアトリエで天の岩戸を題材にした大作を描きつづけていました。見送りに来た友人に「これは自分の最後の作品。天地発祥のもとである天の岩戸に自分は帰っていくんだよ」と言って出征していきました。そしてそのとうりになったのです。姉を描いた美しい日本画もありますが、ここでは「子供たち」という題の日本画を掲載します。彼の家は代々、由緒正しい神社の宮司だったのです。

5番目の写真は戦没画学生の片桐 彰さんの「街」です。

片桐 彰さんは大正11年、長野県生まれ、昭和17年に京都高等工芸学校卒業後すぐに入隊。昭和19年7月28日、マリアナ諸島にて戦死。享年21歳。

残された妹の思い出です。「私をよく映画に連れていってくれました。戦地へゆく直前、{オーケストラの少女}という映画を見に行ったことがありました。映画の筋書きはとうに忘れてしまったけれど、戦争のことを考えながら二人で歩いた夜のまっすぐな兄さんの背中が忘れられません。」

戦没画学生の絵画はもっと多数ありますが、悲しくなるので4枚だけで止めます。

しかし最後に声を大にして言いたいことがあります。

戦没画学生は戦死した40万人のアメリカ兵の中にもいた筈です。戦死した1000万人の中国人の中にもいた筈です。

戦死した350万人のインド人の中にもいた筈です。戦死した400万人のインドネシア人の中にもいた筈です。

そして戦死した111万人のフィリピン人の中にもいた筈です。戦没画学生は日本だけではないのです。

全ての戦没画学生の無念さを想うと粛然とせざるを得ません。

そして志なかばで戦死したのは戦没画学生だけではなかったのです。あらゆる分野で若い人々が戦死したのです。

戦争の悲劇は筆舌には尽くせないのです。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)